Wie entwickelte sich die Landwirtschaft in Niedersachsen bis 2023? Wie steht es um die Tierhaltung, die Spezialisierung von Betrieben oder die Hofnachfolge? Antworten auf diese und weitere Fragen liefert die Agrarstrukturerhebung (ASE). Im Folgenden werden ausgewählte Ergebnisse erläutert und in einen aktuellen Kontext gesetzt.

Leben und Arbeiten von, mit und neben der Landwirtschaft

Neben der Fischerei und der Forstwirtschaft ist die Landwirtschaft Teil des sogenannten Primären Sektors und stellt damit die Grundlage aller weiteren Verarbeitungsschritte dar. Auch wenn sich, wie sich im Verlauf des folgenden Textes zeigt, landwirtschaftliche Betriebe heute auf mehr als die Produktion von Rohstoffen konzentrieren.

Seit der Mensch sesshaft wurde, betreibt dieser Landwirtschaft. Doch bis in seine Anfänge muss man nicht zurückgehen, um zu erkennen, dass der landwirtschaftliche Sektor bis heute große Veränderungen erfahren hat und immer wieder erfährt. Politische, gesellschaftliche und technische Entwicklungen, Digitalisierung, Klimawandel, aber auch Ernährungstrends und Ansprüche von Verbraucherinnen und Verbrauchern verändern stetig die gewohnten Abläufe. Die Betriebe müssen sich immer wieder neu erfinden, um auf die Veränderungen reagieren zu können um weiterhin lebenswichtige Güter zu produzieren und dennoch wirtschaftlich zu bleiben. Eine mögliche Reaktion:

Den Betrieb vergrößern

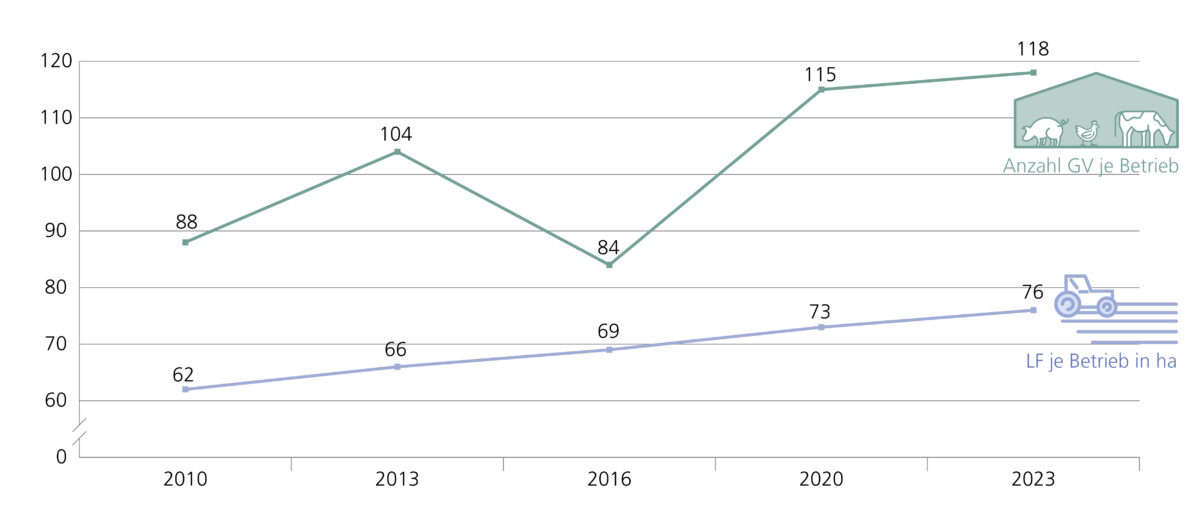

Mehr Fläche oder mehr Tiere bedeuten in der Landwirtschaft – nicht nur in Niedersachsen – geringere Kosten pro Produkt, denn der Arbeitsaufwand und Maschineneinsatz steigt mit der Menge nicht linear an. Das zeigt sich deutlich anhand der Entwicklung der durchschnittlichen Betriebsgröße seit dem Jahr 2010, die auch mit der Veränderung der Betriebszahlen insgesamt zusammenhängt – denn wo die einen wachsen, gehen andere.

Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Niedersachsen rückläufig

Im Gesamtüberblick zeigt sich, dass die Anzahl der Betriebe insgesamt rückläufig ist. Gab es in Niedersachsen im Jahr 2010 noch rund 41.730 Betriebe, so liegt diese Zahl nun bei rund 34.040 und sank damit um 18,4%. Die landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) vergrößerte sich seit dem Jahr 2010 um rund 0,4%.

T1: Anzahl der Betriebe und Größe der landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF) seit 2010

| Jahr | Betriebe insgesamt | LF |

|---|---|---|

| 2010 | 41.730 | 2.577.017 |

| 2013 | 39.500 | 2.591.000 |

| 2016 | 37.793 | 2.598.164 |

| 2020 | 35.348 | 2.571.337 |

| 2023 | 34.040 | 2.586.900 |

Für den einzelnen Betrieb heißt dies, dass die durchschnittliche landwirtschaftlich genutzte Fläche je Betrieb seit 2010 um 14 Hektar größer wurde. So bewirtschaftete ein Betrieb in Niedersachsen im Jahr 2023 rund 76 Hektar, im Jahr 2010 lag dieser Wert noch bei 62 Hektar.

Anzahl der Tiere pro Betrieb steigt – Gesamtzahl der Schweine und Rinder sinkt

Auch die Anzahl an Tieren pro Betrieb nahm stetig zu. Im Jahr 2010 waren es noch 88 GV je viehhaltendem Betrieb. Im Jahr 2023 lag dieser Wert bereits bei 118.

Die Gesamtzahl der in Niedersachsen gehaltenen Schweine und Rinder nimmt dagegen immer weiter ab. So wurden 2023 im Vergleich zu 2010 10,9% weniger Schweine und 3,6% weniger Rinder gehalten. Aber insbesondere bei der Haltung von Schweinen zeigt sich ein deutlicher Zuwachs an Tieren je Betrieb. Bei der Haltung von Tieren lassen sich Produktionsmittel sehr gut auf eine größere Stückzahl verteilen und so die Kosten minimieren.

Die Anzahl des gehaltenen Geflügels nahm in den vergangenen rund 10 Jahren um etwa 19,6% ab. Pro Betrieb blieb die Anzahl der Tiere mit Schwankungen allerdings in einer ähnlichen Größenordnung. Gründe hierfür könnten neue Tierschutzverordnungen, wie das Verbot der Käfighaltung, sowie der Trend zur Biohaltung sein.

T2: Anzahl der Tiere je Betrieb seit 2010

| Jahr | Rinder | Schweine | Geflügel |

|---|---|---|---|

| 2010 | 118 | 767 | 9.233 |

| 2013 | 135 | 1.015 | 14.404 |

| 2016 | 147 | 1.192 | 16.251 |

| 2020 | 151 | 1.382 | 14.111 |

| 2023 | 163 | 1.425 | 14.951 |

Insgesamt ist es jedoch nicht einfach mit einer Vergrößerung des Betriebs getan. Wie auch bei jeder anderen Erwerbstätigkeit sorgt eine Spezialisierung für mehr Effizienz und geringere Kosten. Ein Vorgehen, das sich auch bei nicht landwirtschaftlichen Unternehmen finden lässt.

Und so führt dies zu einer weiteren Reaktion der Betriebe Landwirtschaft:

Die Spezialisierung der Betriebe in Niedersachsen

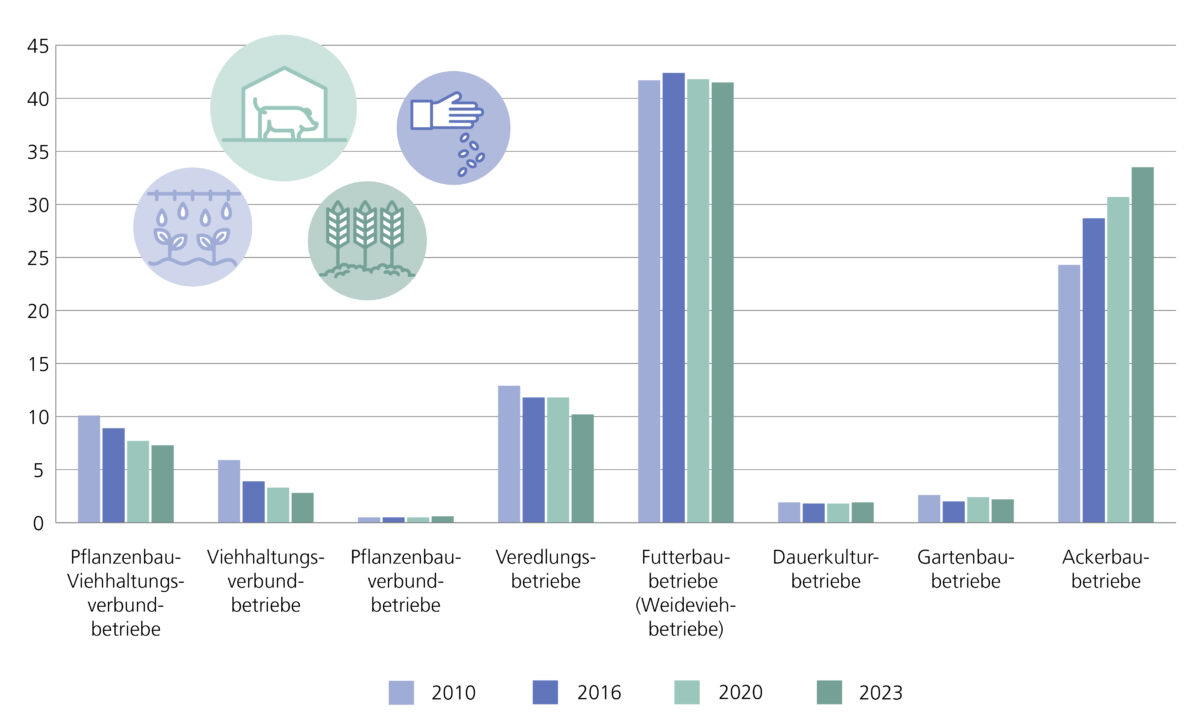

Die Spezialisierungsrichtung der Betriebe und damit ihr Produktionsschwerpunkt bestimmt deren betriebswirtschaftliche Ausrichtung (BWA). Bei sogenannten Verbundbetrieben handelt es sich um Betriebe, die mehr als eine BWA aufweisen. Dem gegenüber stehen beispielsweise reine Schweine- oder Geflügelmastbetriebe, sogenannte Veredlungsbetriebe, oder auch Ackerbaubetriebe.

Es ist ersichtlich, dass in den vergangenen nun fast 15 Jahren die Verbundbetriebe in Niedersachsen einen stärkeren Rückgang und beispielweise auf Ackerbau spezialisierte Betriebe einen Zuwachs erfahren haben. Der Anteil an Verbundbetrieben sank um bis zu 3 Prozentpunkte, wohingegen der Anteil reiner Ackerbaubetriebe um rund 9 Prozentpunkte anstieg. Für alle Betriebsarten gilt jedoch, dass der Rückgang der Betriebszahl insgesamt sowie die Vergrößerung einzelner Betriebe berücksichtigt werden muss. Neben Spezialisierungseffekten sind hier besonders auch wirtschaftliche Aspekte wie die zu Beginn genannte Effizienzsteigerung und Kostenminimierung von Bedeutung.

Risiken der Spezialisierung

Insgesamt birgt die Spezialisierung eines Betriebs jedoch große Risiken. Wirtschaftliche, politische und ökologische Ereignisse wie

- ein Einbruch von Getreide- oder Milchpreisen,

- schlechte Witterung,

- Pflanzenkrankheiten oder Krankheiten wie die Afrikanische Schweinepest oder Vogelgrippe

können ganze Betriebe und Unternehmen in Existenznot bringen. Eine breite Aufstellung in anderen Wirtschaftsbereichen scheint daher ökonomisch sinnvoll und führt zur dritten Reaktion.

Viele Betriebe setzen auf Einkommenskombinationen

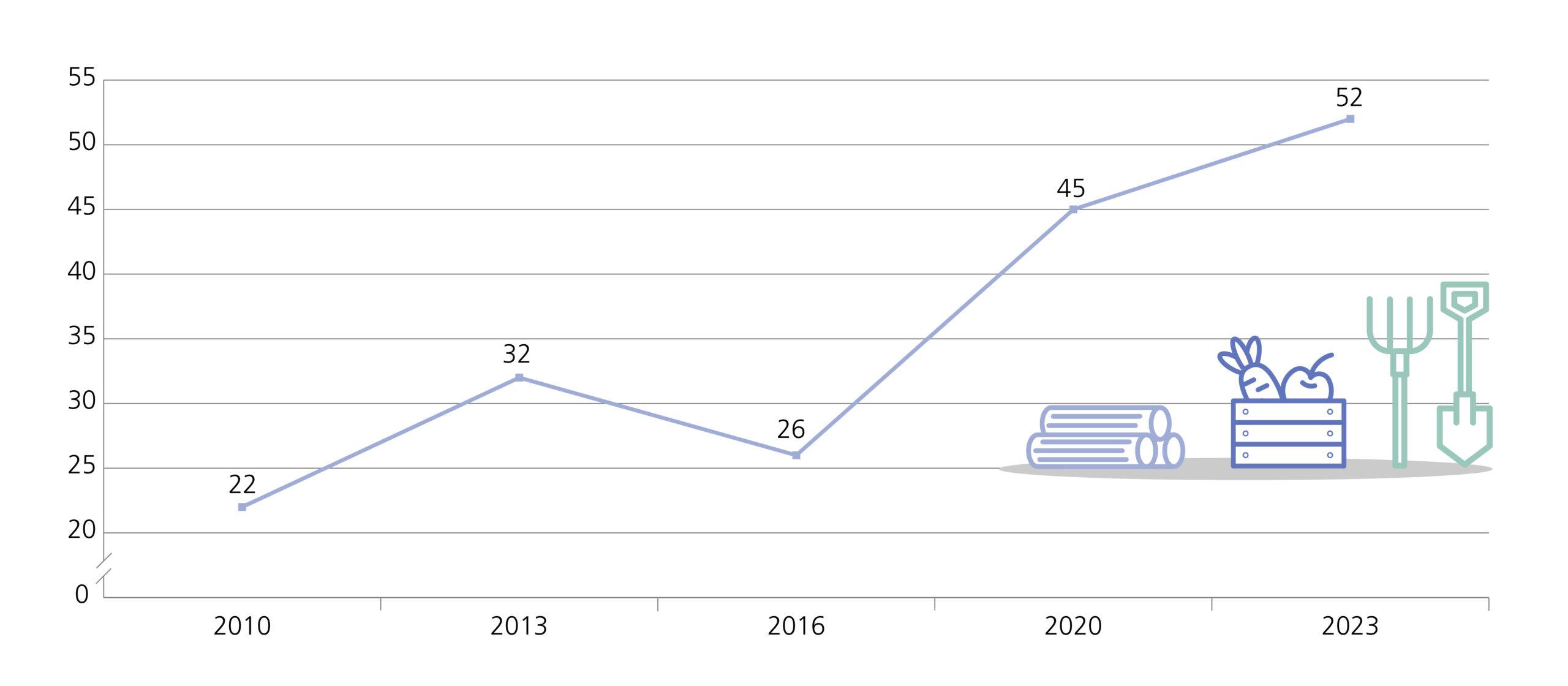

Einkommenskombinationen (EKK) beinhalten Betätigungsfelder mit Einkommen sowohl innerhalb des eigenen Betriebs, als auch in rechtlich ausgelagerten Betrieben. Diese können sehr vielfältig sein und umfassen beispielsweise den Hofladen, Tourismus- und Bildungsangebote sowie Photovoltaikanlagen. Auch Arbeiten für andere Betriebe oder forstwirtschaftliche Tätigkeiten sind Teil der sogenannten EKK. Insgesamt stieg der Anteil an Betrieben mit EKK in Niedersachsen von einem Fünftel auf die Hälfte aller Betriebe in den vergangenen fast 15 Jahren.

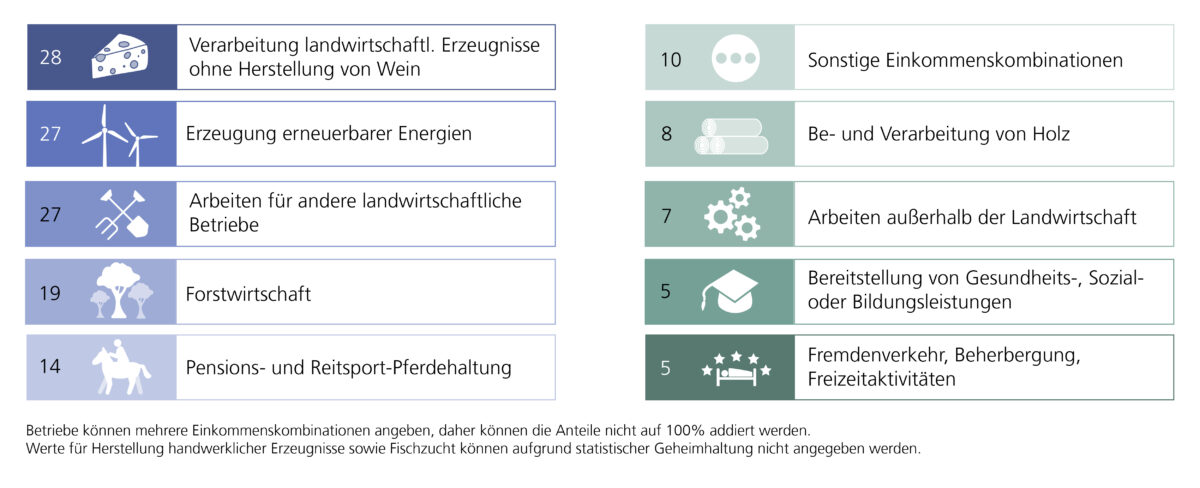

Einzelne EKK stachen im Jahr 2023 besonders hervor. Dazu gehörten neben der Forstwirtschaft und den Arbeiten außerhalb der Landwirtschaft – hier sind Erwerbstätigkeiten außerhalb der Landwirtschaft zusammengefasst – vor allem die Verarbeitung und der Verkauf der eigenen Produkte sowie die Erzeugung von erneuerbaren Energien.

Dabei spielt es nicht nur eine Rolle, ob und welche weiteren Einnahmen generiert werden, sondern auch, welchen Anteil diese am Umsatz und letztendlich am Gewinn des Betriebs ausmachen.

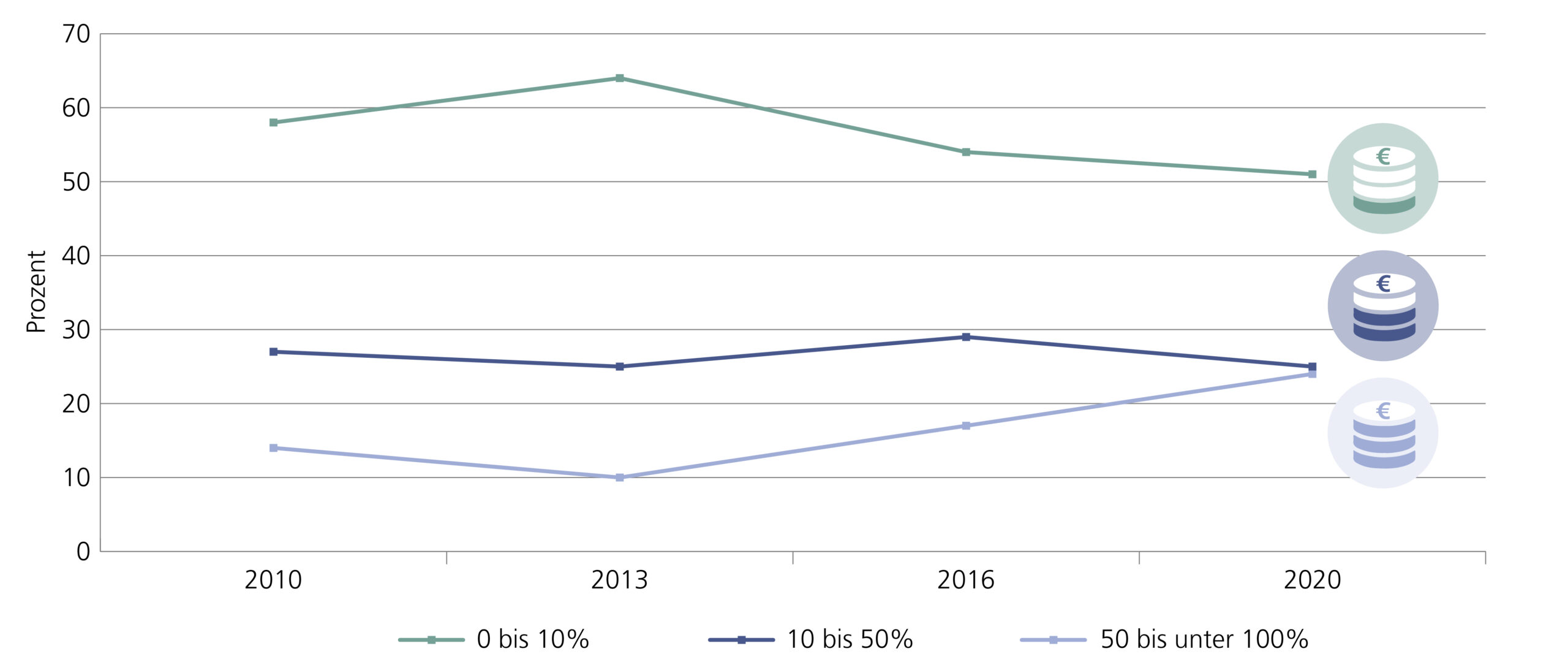

Anstieg von Umsatzanteil der EEK der niedersächsischen Betriebe

In den vergangenen Jahren stieg der Anteil am Umsatz der Betriebe kontinuierlich, wie folgende Grafik zeigt. Dabei handelt es sich nur um Einnahmen, die im Rahmen des landwirtschaftlichen Betriebs als rechtliche Einheit erwirtschaftet werden. Für das Jahr 2023 wurde diese Angabe nicht ausgewertet, eine Umkehr des Trends des Zeitraums 2010 bis 2020 scheint allerdings unwahrscheinlich.

Wie bereits gezeigt wurde, beträgt der Anteil an Betrieben mit Einkommen aus der Erzeugung von erneuerbaren Energien ein gutes Viertel aller niedersächsischen Betriebe. Erneuerbare Energien sind für zukunftsorientierte Betriebe kaum wegzudenken und bieten sich vor allem in der Landwirtschaft mit der Verfügbarkeit von Flächen und auch Rohstoffen (Biogasanlage) an.

Eine weitere Reaktion ist also der Einstieg in die Erzeugung erneuerbarer Energien, auf die in der Agrarstrukturerhebung 2023 ein besonderes Augenmerk gelegt wurde. So wurden unter anderem Fragen zur Art der erneuerbaren Energie gestellt.

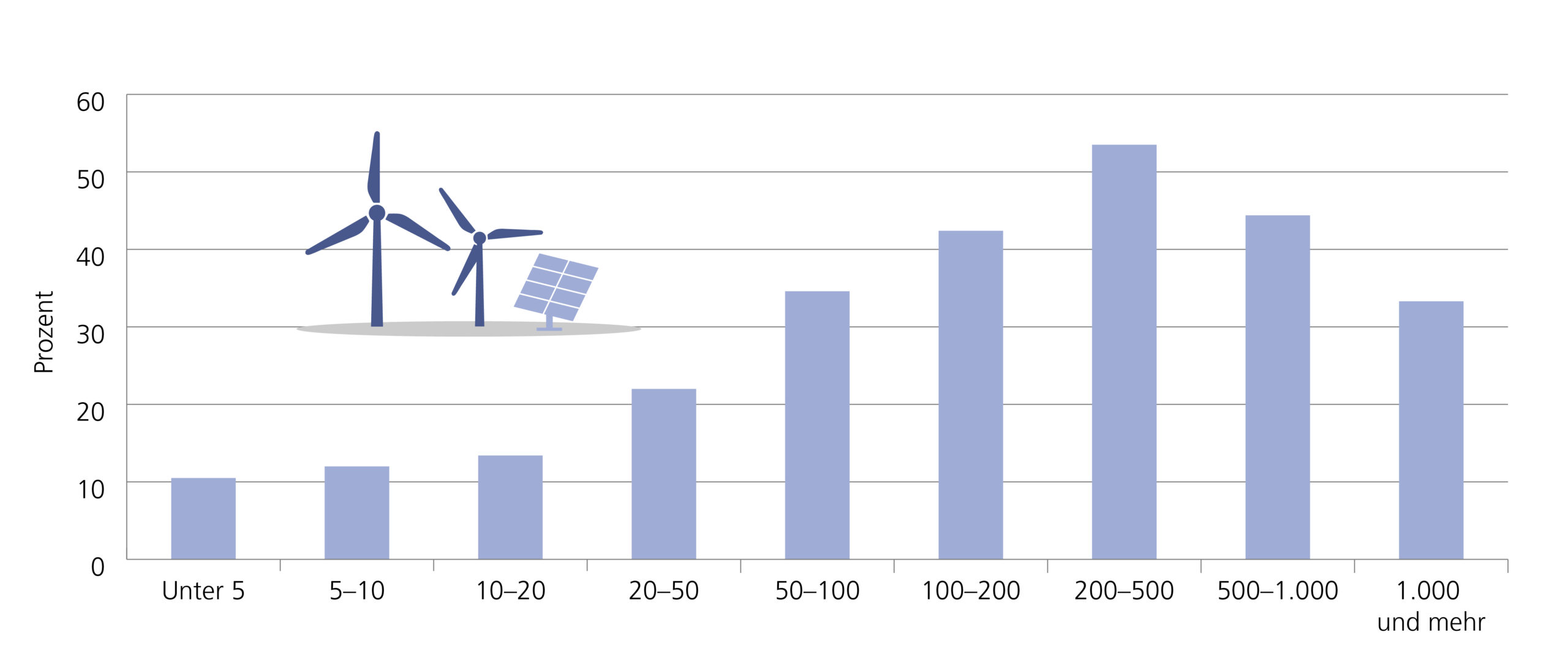

Mittlere und große Betriebe setzen am häufigsten auf erneuerbare Energien

Deutlich wird, dass vor allem Betriebe „mittlerer und großer Größe“, das heißt ab ca. 100 ha und mehr, auf diese zusätzlich generierten Umsätze setzen, wobei diese auch die besten Voraussetzungen mitbringen: Große Dachflächen auf Ställen sowie mögliche Grasland- und Ackerflächen bieten beispielsweise für Photovoltaik eine gute Grundlage. 91,3% aller Betriebe mit der Erzeugung von erneuerbaren Energien gaben die Produktion von Solarenergie an. 14,6% nutzten im Jahr 2023 Biomasse zur Energieerzeugung z. B. in Form einer Biogasanlage und 10,9% generierten Einkommen aus Windkraftanlagen – hier besteht neben der Beteiligung an den entsprechenden Anlagen auch die Möglichkeit, als Verpächter geeigneter Flächen Einnahmen zu generieren.

Solarenergie wird häufig innerhalb des landwirtschaftlichen Betriebs erzeugt, wogegen die Nutzung von Biomasse sowie Windkraftanlagen im Jahr 2023 in Niedersachsen mehrheitlich in rechtlich ausgelagerten Betrieben zu finden war. Ein möglicher Grund hierfür sind größere Investitionen in letztere, die häufig im Verbund mit mehreren Landwirten oder in Genossenschaften getätigt werden. Des Weiteren wurden und werden Förderungen für Photovoltaikanlagen ausgezahlt.

T3: Anteil der Betriebe mit erneuerbaren Energien in Niedersachsen 2023 – Angaben in Prozent

| Energieerzeugung | Solarenergie | Biomassenutzung | Windkraftanlagen |

|---|---|---|---|

| Innerhalb des landwirtschaftlichen Betriebes | 62,4 | 49,4 | 47,1 |

| Rechtlich ausgelagert | 38,8 | 51,7 | 54,9 |

Weitere Stellschrauben landwirtschaftlicher Betriebe

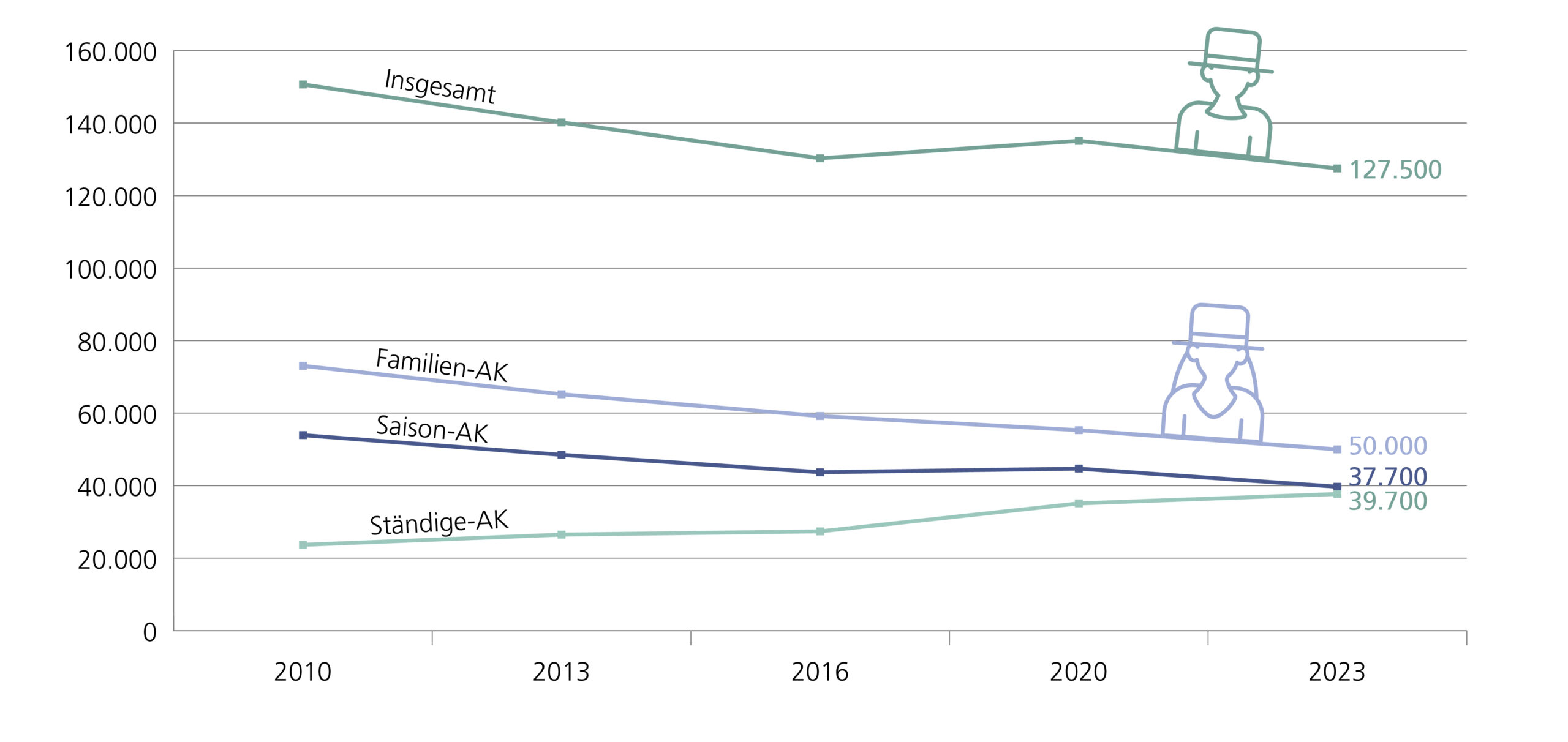

Neben Einkünften aus anderen Quellen, der Vergrößerung des Betriebs sowie der Steigerung der Effizienz gehört vor allem die Reduzierung von Kosten zu den wichtigen Stellschrauben. In vielen Fällen – nicht nur in der Landwirtschaft – wird dies mit einer Reduzierung von Arbeitskräften und größerem Einsatz von Maschinen umgesetzt. Wie auch in anderen Wirtschaftszweigen können durch technischen Fortschritt und die Digitalisierung von Prozessen, Arbeiten maschinell schneller und kostengünstiger ausgeführt werden. Dies zeigt sich auch in den Zahlen zu Arbeitskräften in der Landwirtschaft. Dabei müssen hier jedoch auch weitere Faktoren wie der Rückgang landwirtschaftlicher Betriebe insgesamt sowie der demographische Wandel berücksichtigt werden, auf die im Folgenden jedoch nicht genauer eingegangen wird. Deutlich zeigt sich jedoch ein Rückgang an Arbeitskräften (AK), insbesondere bei den Familienarbeitskräften.

Wirtschaftsunternehmen statt Familienbetrieb

Die Anzahl angestellter Arbeitskräfte – statistisch als Ständige Arbeitskräfte bezeichnet – nimmt hingegen zu und zeigt einen Umbau vom Familienbetrieb hin zu einem „Wirtschaftsunternehmen“ mit angestellten Personen. Neben wirtschaftlichen Gründen spielen bei der Entwicklung der Arbeitskräfte gegebenenfalls auch die demographischen Veränderungen sowie eine sich wandelnde Einstellung zur Berufstätigkeit mit dem Wunsch nach einem ausgeglichenen Verhältnis zwischen Arbeit, Familie und Freizeit eine Rolle, sodass einstige Familienbetriebe auf Angestellte sowie auch Arbeiten von Lohnunternehmen (landwirtschaftliche Dienstleistungen) setzen.

Einen weiteren Effekt übt das immer komplexer werdende Fachwissen aus, das zur Ausführung des Berufs nötig ist. So entsprach das Klischee des „einfachen Bauern“ schon lange nicht mehr oder vielleicht auch nie der Wahrheit. Dies lässt sich anhand der Ergebnisse der ASE in Niedersachsen 2023 nochmals bestätigen.

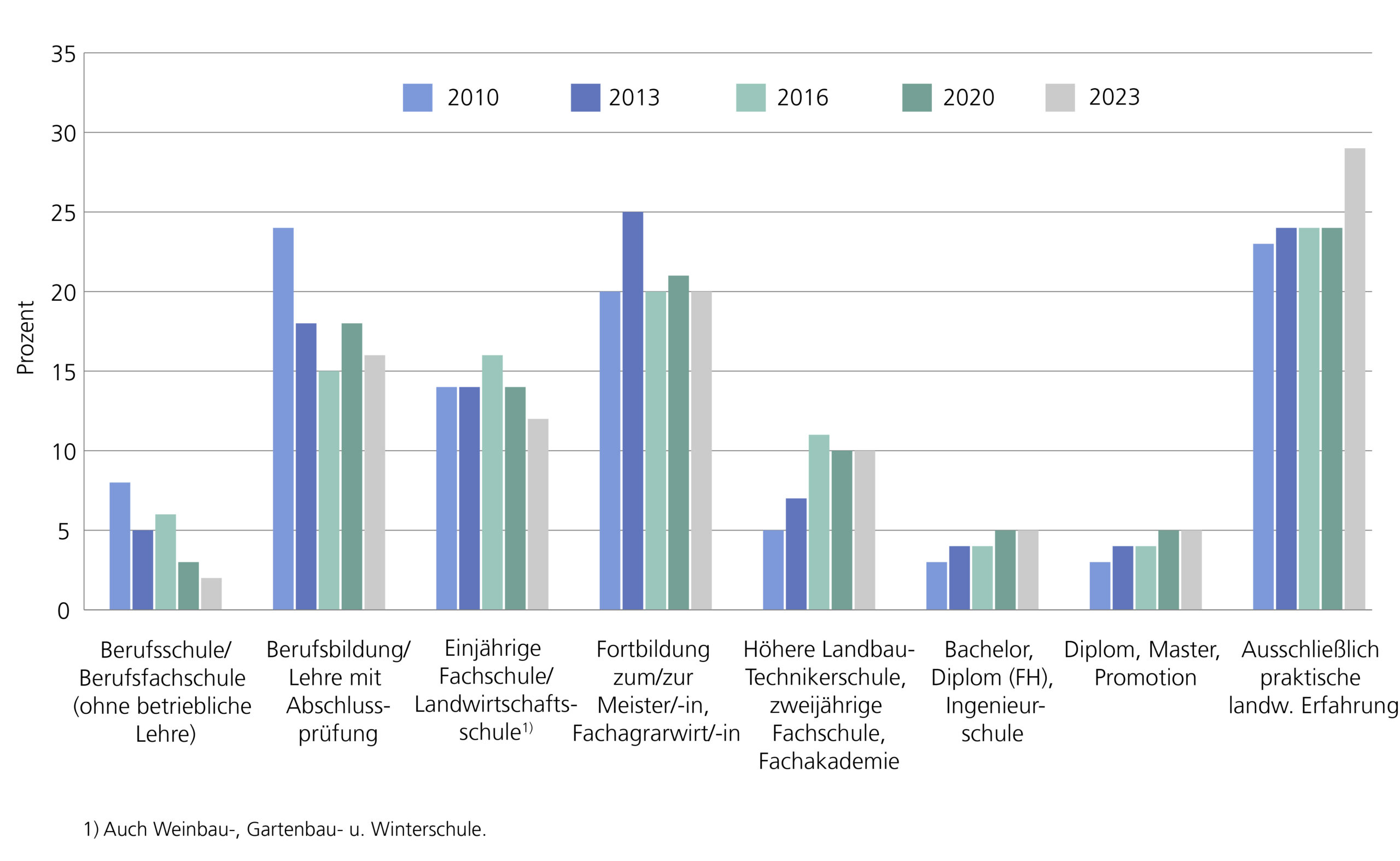

Ausbildung der niedersächsischen Landwirtinnen und Landwirte

Rund Dreiviertel aller Betriebsleiterinnen und -leiter besitzen eine agrarwissenschaftliche oder agrarwirtschaftliche Ausbildung. Insbesondere bei sehr kleinen als auch sehr großen Betrieben ließ sich im Jahr 2023 eine Tendenz hin zu ausschließlich praktischer landwirtschaftlicher Erfahrung erkennen. Gründe hierfür könnten sein, dass

- kleine Betriebe oftmals als Hobby oder zum Nebenerwerb geführt werden sowie

- große, als Unternehmen geführte Betriebe mit betriebswirtschaftlicher Führung seltener über eine landwirtschaftliche Berufsausbildung verfügen. Meist liegen diese meist im Bereich der Betriebswirtschaftslehre.

Allerdings kann dies nicht durch die Zahlen der ASE 2023 belegt, sondern nur vermutet werden.

Allein 66% der niedersächsischen Einzelunternehmen im Nebenerwerb gaben im Jahr 2023 ausschließlich praktische Erfahrung an, wobei 63% der Betriebsleitungen ohne landwirtschaftliche Ausbildung gerade einmal bis zu 20 Hektar bewirtschafteten.

Weiterhin findet aktuell ein demographischer Wandel statt. In vielen Betrieben steht wegen des Renteneintritts der geburtenstarken Jahrgänge ein Leitungswechsel an. Dadurch ist möglicherweise die endgültige Berufsausbildung der nachrückenden Generation bei Übernahme des Betriebs noch nicht vollständig abgeschlossen. Es ist daher davon auszugehen, dass vor allem weiterführende Abschlüsse wie Meisterausbildung oder Studium in den kommenden Jahren bei Befragung der Betriebsleitung zunehmen werden.

Fazit

Auch wenn die genannten Punkte nur einen geringen Anteil an allen Faktoren der landwirtschaftlichen Entwicklung ausmachen, zeigt sich deutlich, dass die niedersächsische Landwirtschaft stets im Wandel ist und bleiben wird.

Alle Ergebnisse der Agrarstrukturerhebung 2023 sowie Ergebnisse der Vorjahre finden Sie auf der Website des LSN.

Die nächste Erhebung, die voraussichtlich weitere Veränderungen abbilden wird, ist die Agrarstrukturerhebung 2026.

Weitere Informationen und Daten zum Thema Landwirtschaft in Niedersachsen finden Sie unter: www.statistik.niedersachsen.de.